補装具費の支給

トップ > くらしの情報 > 健康・福祉 > 障がい者福祉 >補装具費の支給

補装具とは、義肢や装具、車いす、補聴器など、障がいにより失われた身体機能を補い、日常生活を過ごしやすくするための用具です。

補装具費支給制度では、身体障害者および難病患者等で補装具が必要と認められる人に、補装具費を支給するほか、制度により購入した補装具が破損した場合は、修理費を支給します。

補装具の支給を受けるためには、事前に申請が必要になります。

なお、介護保険対象者の場合は、種目により介護保険での給付が優先されます。

補装具の種類

障がいの種別ごとに、次の用具の給付を受けることができます。

ただし、用具によっては、特定の病気や障がいが条件になっているものもあります。

身体障害者手帳を所持していない場合でも難病患者等の場合には補装具の給付を受けることができます。

視覚障害者

盲人安全つえ、義眼、眼鏡(矯正眼鏡、遮光眼鏡、弱視眼鏡)など

聴覚障害者

補聴器

肢体不自由

義手、義足、装具、姿勢保持装置、車いす(※)、電動車いす(※)、歩行器(※)、歩行補助つえ(※)、意思伝達装置

※印の用具は、介護保険制度の福祉用具貸与制度の利用が優先となります。

18歳未満の人のみ対象

座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具

内部障がい(障がいにより著しく歩行困難な場合)

車いす(※)

※印の用具は、介護保険制度の福祉用具貸与制度の利用が優先となります。

利用者負担

原則1割負担です。

世帯の課税状況に応じて一か月の負担上限月額が適用されます。

| 区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |

| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |

| 低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |

| 一般 | 市町村民税課税世帯 | 37,200円 |

※本人または世帯員のうち、市町村民税所得割の最も高い方の納税額が46万円以上の場合は公費負担の対象外となります。

<「世帯」の原則>

- 18歳以上の障がいのある方(施設に入所する18、19歳を除く)⇒障がいのある方とその配偶者

- 障がいのある児童(施設に入所する18、19歳を含む)⇒保護者の属する住民基本台帳での世帯

決定までの流れ

相談から補装具の受け渡しが完了するまでは2か月程度かかります。

1.相談

購入を希望する補装具について相談にお越しください。

※必ず購入する前にご相談ください。購入後の補装具費の支給は原則できません。

※お話をおうかがいしたうえで必要となる書類のご説明をさせていただきます。

2.申請

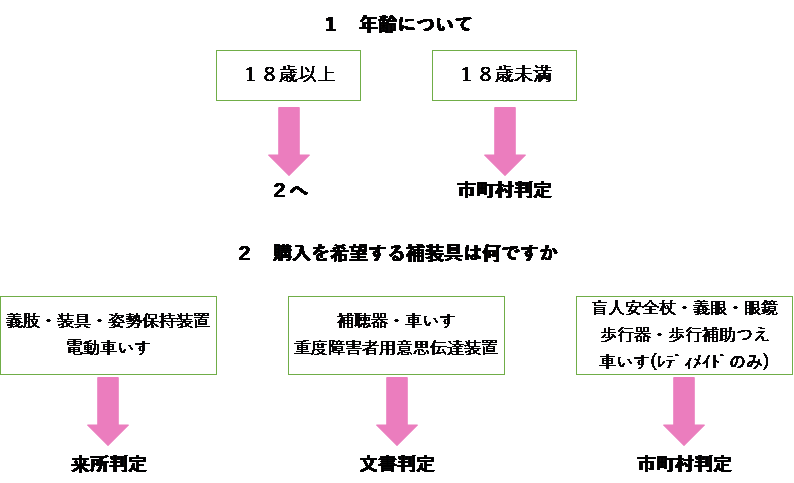

申請に必要な書類は判定方法によって異なります。

「判定」とは購入を希望する補装具が本人に本当に必要か、その補装具が体に合っているかなどを確認するために実施するものです。

「来所判定」「文書判定」「市町村判定」があり、判定方法によって必要となる書類が異なります。

<判定方法の判断基準>

来所判定

群馬県心身障害者福祉センター(群馬県の補装具判定機関)へ直接出向き、事業者が発行した仮見積書をもとに希望する補装具がご本人に合っているかどうか判定を行います。

※判定を受けるための日程調整は村が行います。

※群馬県心身障害者福祉センターは前橋市にあるため、行くことが大変な方のために年に数回中之条町まで出張し判定を行う巡回相談もあります。ご利用の方がございましたら、健康福祉課までお問い合わせください。

<申請に必要なもの>

- 補装具費支給申請書

- 身体障害者手帳(希望する補装具の交付対象となっている障害が記載されているもの)

- 印鑑

- 補装具仮見積書(購入を希望する事業者が発行したもの)

※補装具費支給申請書は下記よりダウンロードできます。

文書判定

文書判定は医療機関が作成した意見書をもとに、群馬県心身障害者福祉センターの判定医が、希望する補装具が適当かどうか判定を行うものです。

<申請に必要なもの>

- 補装具費支給申請書

- 身体障害者手帳((希望する補装具の交付対象となっている障害が記載されているもの)

- 意見書(身体障害者福祉法第15条に規定されている指定を受けた医師が作成したもの)

- 処方箋

- オージオグラム(耳鼻科関係の判定のみ)

※意見書と処方箋は様式が役場にありますのでお問い合わせください。既定の様式以外のものは受付できませんのでご注意ください。

※補装具費支給申請書は下記よりダウンロードできます。

市町村判定

市町村判定は医療機関が作成した意見書をもとに嬬恋村が、希望する補装具が適当かどうか判定を行うものです。

<申請に必要なもの>

- 補装具費支給申請書

- 身体障害者手帳((希望する補装具の交付対象となっている障害が記載されているもの)

- 意見書(身体障害者福祉法第15条に規定されている指定を受けた医師が作成したもの)

※補装具費支給申請書は下記よりダウンロードできます。

4.審査・支給決定

群馬県より判定結果が健康福祉課へ届きましたら申請書類をもとに審査(自己負担の確認等)を実施します。審査により支給決定が適正と認められた場合には支給決定通知書を、適正でないと認められた場合には却下決定通知書を申請者および事業者あてに送付します。

5.補装具の受け渡し

支給決定通知書がお手元に届きましたら購入を希望する事業者とご本人との間で補装具の受け渡しを行います。

自己負担が発生している場合には受け渡しの際にお支払いください。(支給決定通知書に記載されています)

補装具の修理について

購入をした補装具の修理が必要な場合に、修理にかかる費用について、補装具費の支給が受けられます。

修理が必要となった場合には下記のものをお持ちになり健康福祉課へお越しください。

<申請に必要なもの>

- 印鑑

- 補装具費支給申請書

- 身体障害者手帳

※補装具費支給申請書は下記よりダウンロードできます。

※補装具には耐用年数が定められており、耐用年数を経過した場合であって修理が不能と判断された場合には補装具費の再支給ができます。各補装具の耐用年数についてはお問い合わせください。

関係書類ダウンロード

注意事項

補装具の支給数について

補装具の支給数は原則として補装具1種目につき1個です。(補聴器については片耳のみ)

だたし、身体障がいのある方等の障がいの状態を勘案して、職業上または学校教育上など、特に必要と認められた場合には2個目を購入することができる場合があります。

差額の自己負担について

支給の必要性を認める補装具について、その種目、名称、形式、基本構造等は支給要件を満たしていても、使用者本人が希望するデザイン、素材等を選択することにより基準額を超える場合に、その基準額との差額については自己負担となります。

借受けについて

補装具は身体障がいのある方・障がいのある児童の身体状況に応じて個別に身体への適合を図るよう作成されたものを基本としているため、購入することが原則ですが、身体の成長や障がいの進行に伴い短期間の利用が想定される場合などについては借受けができます。

<対象となる補装具>

- 義肢・装具・姿勢保持装置の完成用部品

- 重度障害者用意思伝達装置(本体)

- 歩行器

- 姿勢保持装置

お問い合わせ先

健康福祉課

TEL:

0279-96-0512