○嬬恋村上水道給水条例施行規程

昭和61年7月1日

規程第5号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

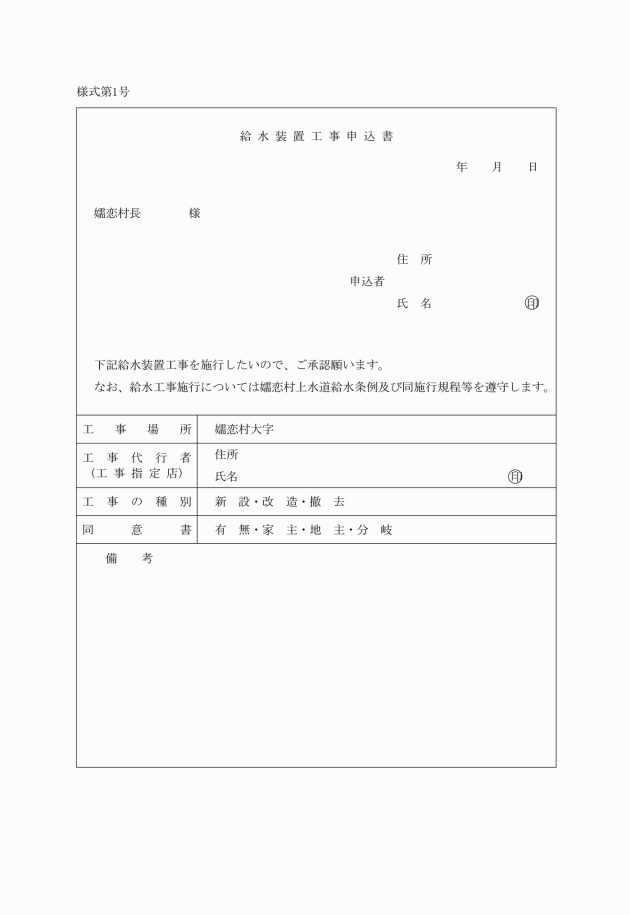

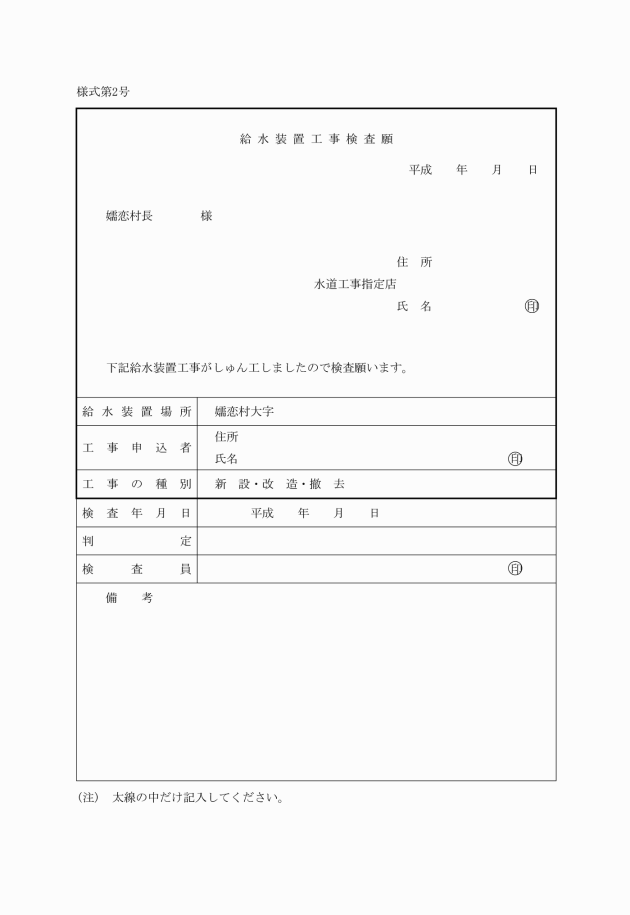

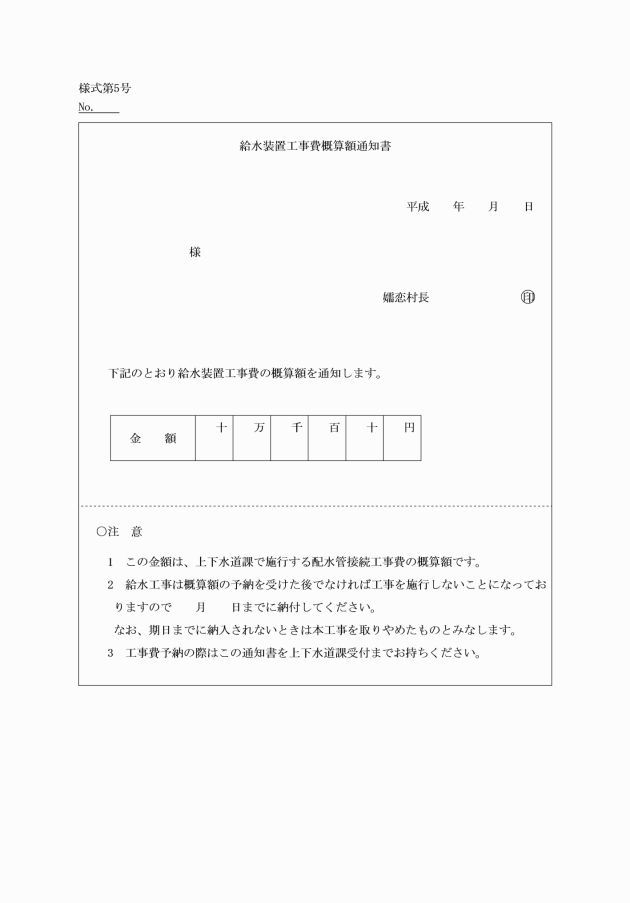

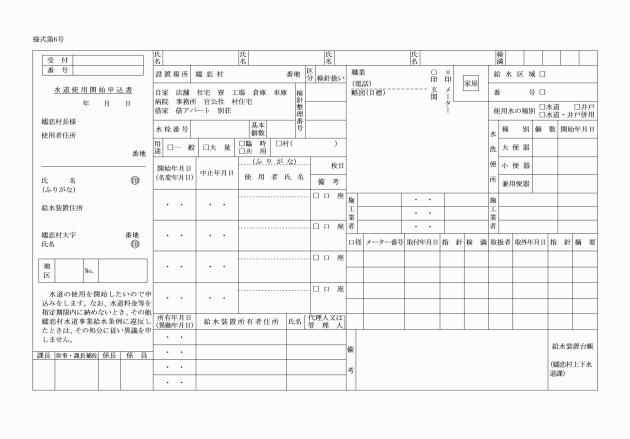

第2章 給水装置の工事(第5条―第13条)

第3章 給水装置の構造及び材質(第14条―第22条)

第4章 給水(第23条―第28条)

第5章 料金(第29条―第34条)

第6章 貯水槽水道(第35条)

第7章 維持管理(第36条―第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、嬬恋村上水道給水条例(平成10年嬬恋村条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(専用給水装置の種別)

第2条 条例第4条第1号に規定する専用給水装置は、次の2種とする。

(1) 常住専用

(2) 季節専用

2 前項の用途別の認定は、上下水道事業管理者の権限を行う村長(以下「管理者」という。)がこれを行うものとする。

(給水装置所有権の限界)

第3条 条例第6条による所有権の限界点は、量水器をもって境とする。

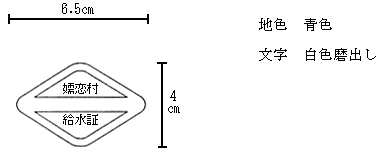

(門標識)

第4条 水道の使用者は、管理者が交付する門標識を門戸に掲げなければならない。

2 給水装置に対する門標識のひな型を次のとおり定める。

3 水道の使用者は、第1項により交付された門標識を破損又は亡失したときは、直ちに管理者へ届け出なければならない。

第2章 給水装置の工事

(指定給水工事事業者)

第6条 条例第7条第1項ただし書の該当者は、嬬恋村指定給水工事事業者とする。嬬恋村指定給水工事事業者に関する規定は別に定める。

(1) 他人の土地又は構築物に給水装置を設置しようとするとき。

(2) 他人の給水装置から分岐引用しようとするとき。

(分岐引用者に対する措置)

第8条 分岐引用者のある給水管所有者が給水装置の撤去又は水道の使用廃止若しくは、休止請求するときは、前もって分岐引用者にこれを通知しなければならない。

2 分岐引用者は、前項の通知を受けた場合、必要があるときは、給水装置を改造しなければならない。

(工事の設計)

第9条 条例第7条第1項ただし書に規定する設計の範囲は、次のとおりとする。

(1) 給水栓まで直接給水するものにあっては給水栓まで

(2) 受水槽を設けるものにあっては受水槽の給水口まで

2 前項第2号の場合において管理者が必要であると認めたときは、受水槽以下の設計図を徴することができる。

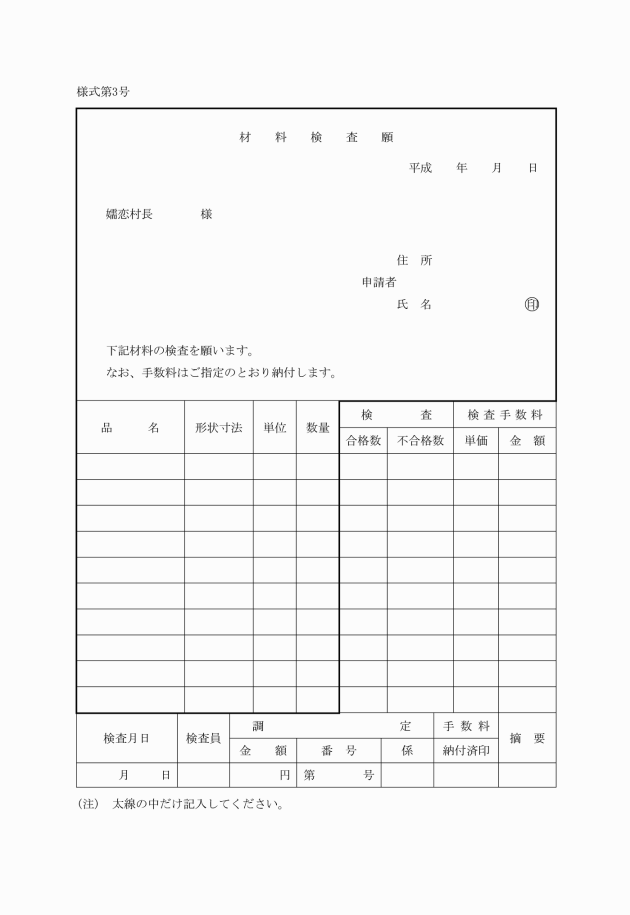

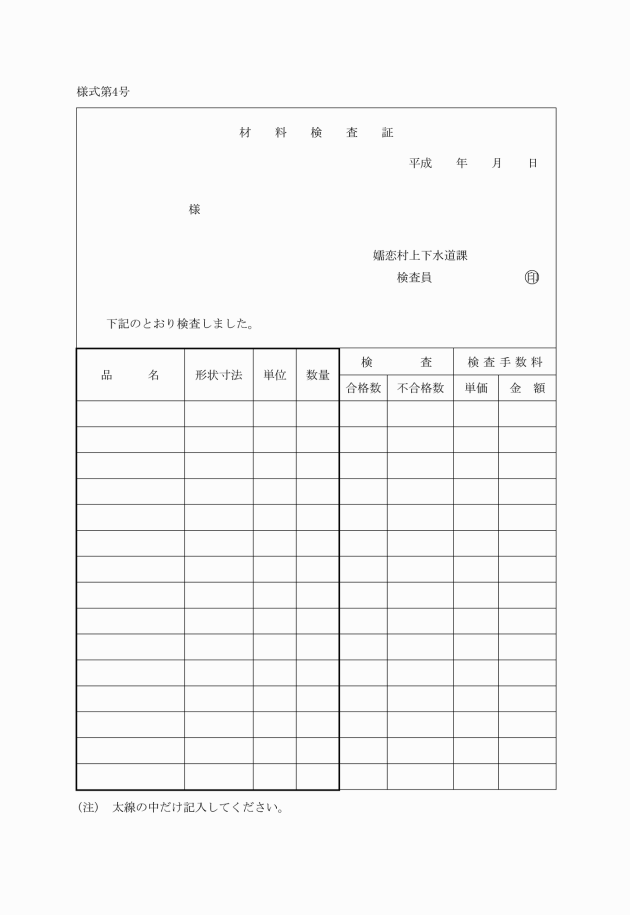

3 材料検査の基準については、管理者が別に定める。

(1) 材料費は、管理者が定める材料単価に使用材料の数量を乗じて得た額とする。

(2) 労務費は、当該年度環境衛生施設整備費等国庫補助事業に係る工事歩掛表を準用する。

(3) 諸経費は、簡易水道等施設整備費国庫補助金交付要綱を準用する。

(4) その他管理者が適当と認めた実勢価格

(施工の事前協議)

第13条 多量の給水を受ける給水装置を新設しようとするときは、その給水についてあらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

第3章 給水装置の構造及び材質

(給水装置の構成)

第14条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓、水道量水器(以下「量水器」という。)及び給水栓をもって構成するものとする。

2 給水装置には、不凍栓及び量水器のきょうその他の附属用具を備えなければならない。

(給水装置の能力)

第15条 給水装置の能力は、用途別、同時使用率及び配水管の能力等を考慮して算定し、所要水量を満たすものでなければならない。ただし、給水管の口径は、配水管の口径以上であってはならない。

(タンク式の給水等)

第16条 高層建築又は一時に多量の水を使用する施設等で、管理者が必要であると認めた場合は、タンク式の給水によらなければならない。

2 タンク式給水によらなければならない施設等は、集合住宅については10戸建て以上、旅館、保養所等については客室10室以上又は収容人員50人以上のものとする。ただし、水圧不足等が予見される場合は、この限りでない。

3 前項に該当すると認めた施設は、1日最大使用量の24時間分に相当する容量の受水槽等を設置しなければならない。

4 加圧又は撒水するためのポンプを給水管に直結してはならない。

(給水装置の材質)

第17条 給水装置に使用する給水管、分水栓、量水器等の材質は、水密性のものであって、水圧及び外圧その他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、溶解によって水を汚染し、又は漏水するおそれのないものと管理者が認定したものでなければならない。

(給水管の管種)

第18条 給水管は、鉛管、硬質塩化ビニール管、ポリエチレン管、鋼管、鋳鉄管、アルミ管又はステンレス管を用いなければならない。

2 管理者は、特別な箇所には前項の管種以外の使用を承認することができる。

(給水管の埋設深度)

第19条 給水管の埋設の深さは、原則として道路内では、120センチメートル以上、宅地内では100センチメートル以上としなければならない。

(給水装置の設置上の義務)

第20条 給水装置は、冬期間に水栓類及び配管の凍結防止を目的として長期間掛け流しのないよう凍結防止器具及び装置を施設しなければならない。

2 前項の給水装置を施設し検査を受けるか又は、施設することを証する資料を提出しその承認を受けなければ、管理者は給水装置の申込みを拒否することができる。

(量水器の設置要件)

第21条 量水器は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。

(1) 量水器は、原則として給水管と同口径のものを用いること。

(2) 設置場所は、宅地内の点検しやすく、比較的乾燥した汚水の入るおそれのない場所で、かつ、損傷の危険のない箇所とすること。

(危険防止の措置)

第22条 給水装置は、本村の水道以外の水管、その他水道を汚染させるおそれのある用具又は、水撃作用を生じさせるおそれのある設備と直結してはならない。

2 給水管から水槽、プール、流し、その他水を入れ又は受ける器具、設備等に給水する場合は、給水管に有効な逆流防止装置を設け、又はその出口は、落とし込みとし、あふれ面より、その管径以上の高さに設けなければならない。

3 水洗便器に給水する装置にあっては、真空破壊装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講ずる場合を除き、給水管に直結してはならない。

4 給水装置中に水が停滞し、死水の生ずるおそれのある場合は、有効な排水の装置を施さなければならない。

第4章 給水

(代理人選定及び変更届)

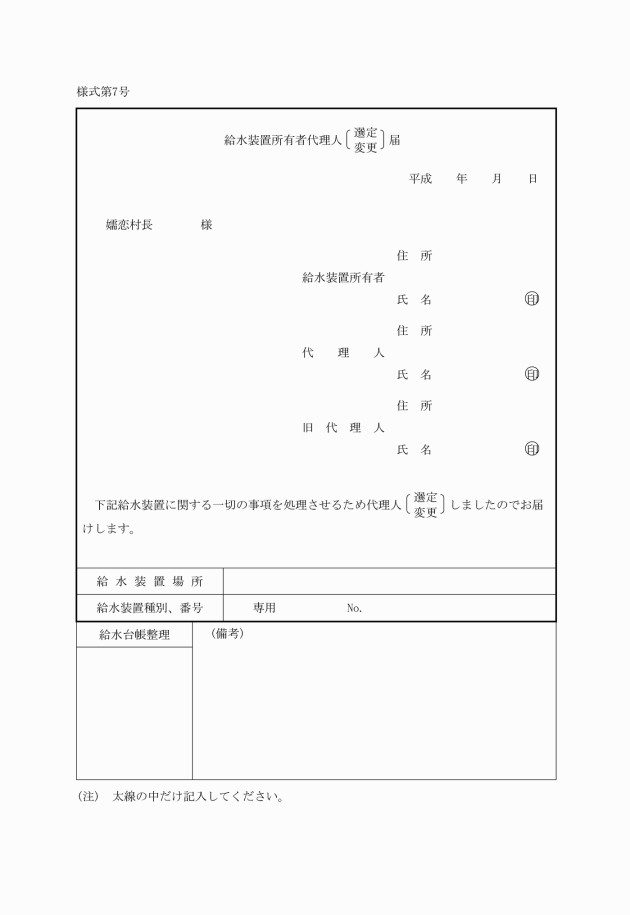

第24条 条例第14条及び第18条第2項第4号の規定による給水装置所有者代理人選定並びに変更の届出は、様式第7号によるものとする。

(量水器の設置区分)

第25条 条例第16条第1項本文の規定による量水器は、給水装置の種別又は用途の異なるごとに、全て設置する。ただし、用途の異なるものについて特に管理者の承認を受けた場合は、この限りでない。

(計量制の例外)

第26条 条例第16条第1項ただし書の規定によって、計量しないで給水し得るものは、次のとおりとする。

(1) 公衆用

(2) 消火栓

(3) 前各号のほか、管理者が計量の必要がないと認めたもの

(水道の使用中止、変更等の届出)

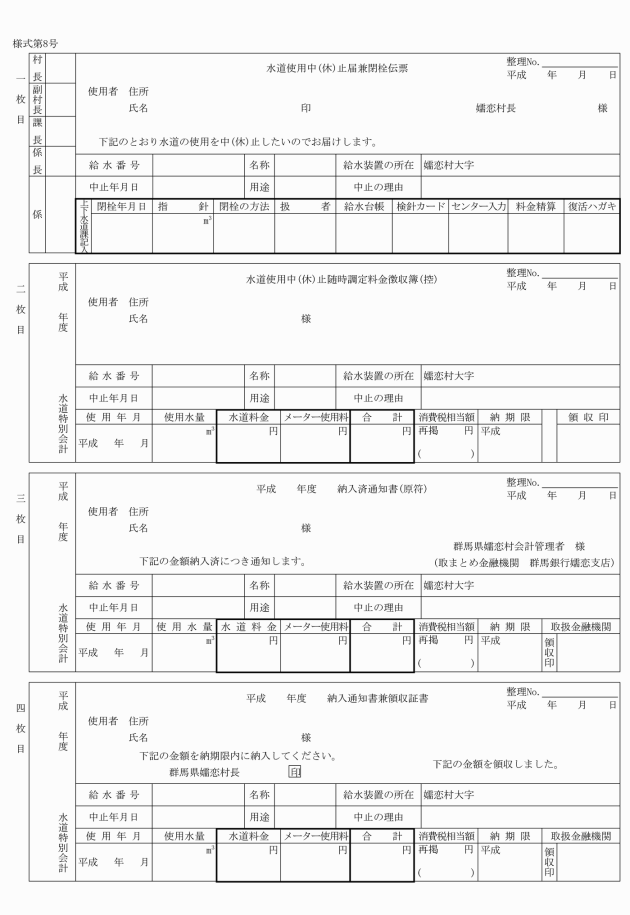

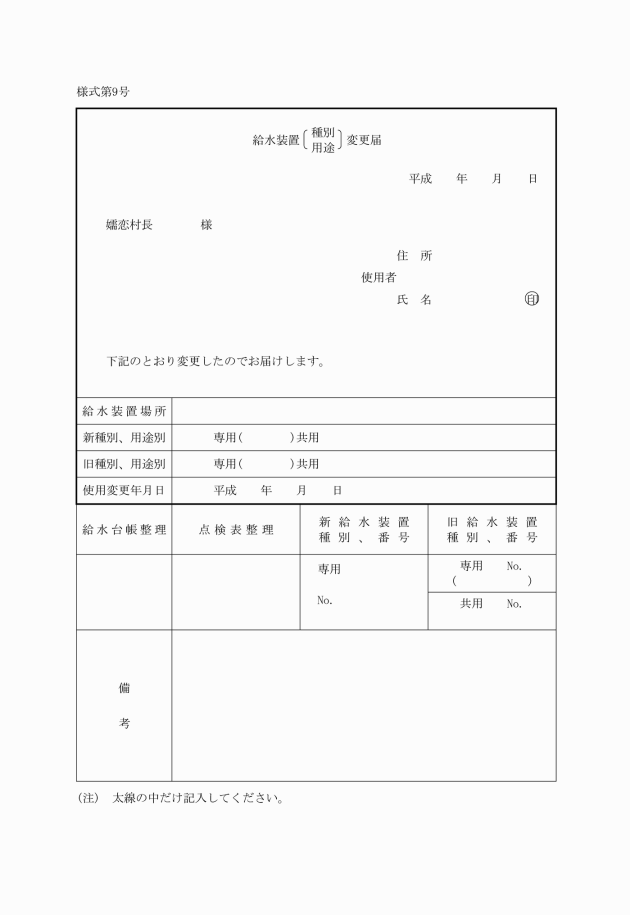

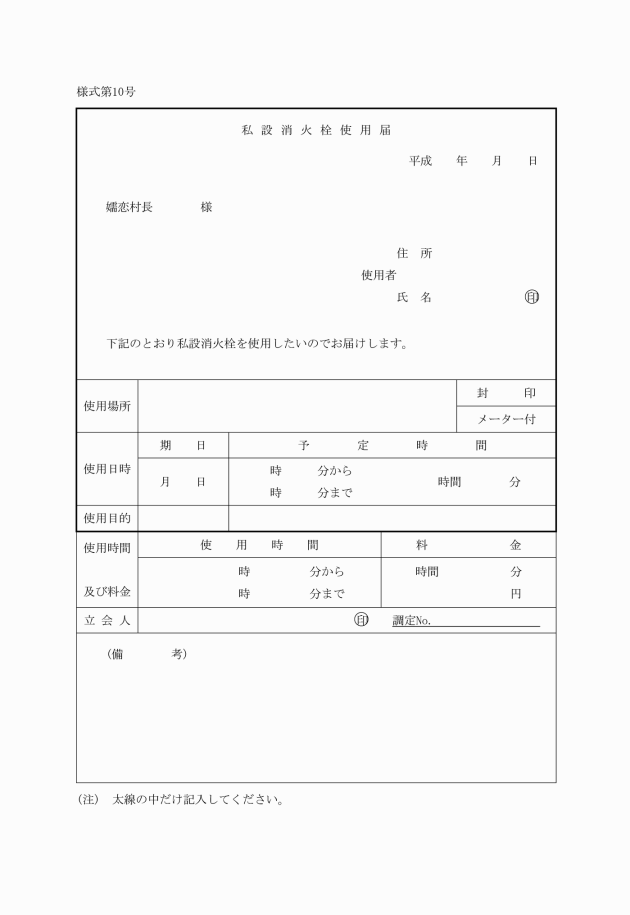

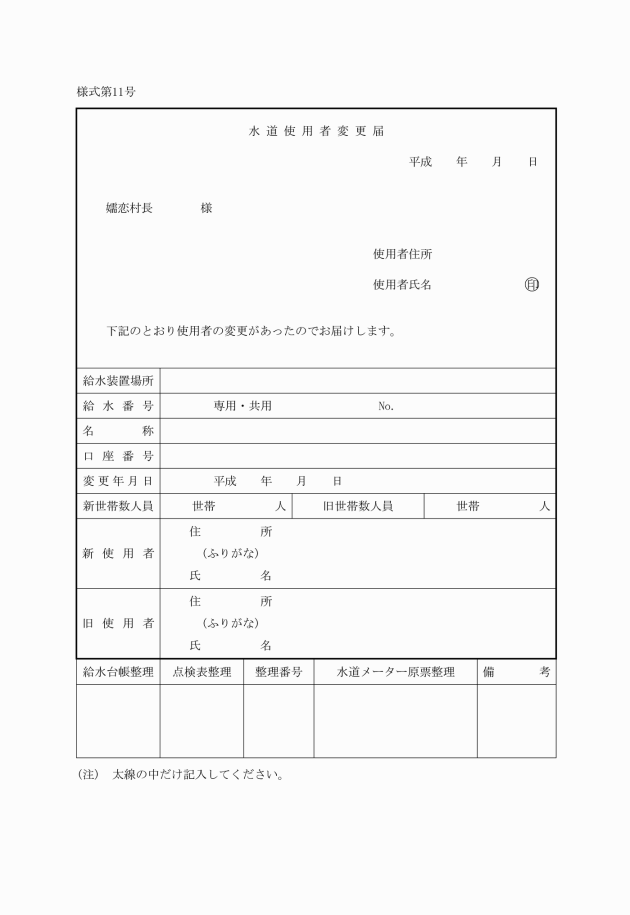

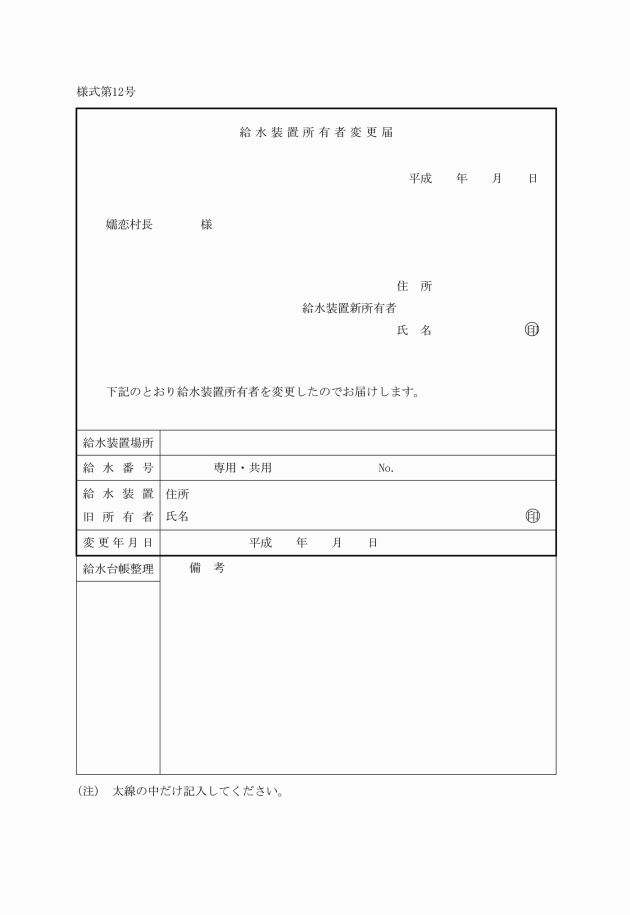

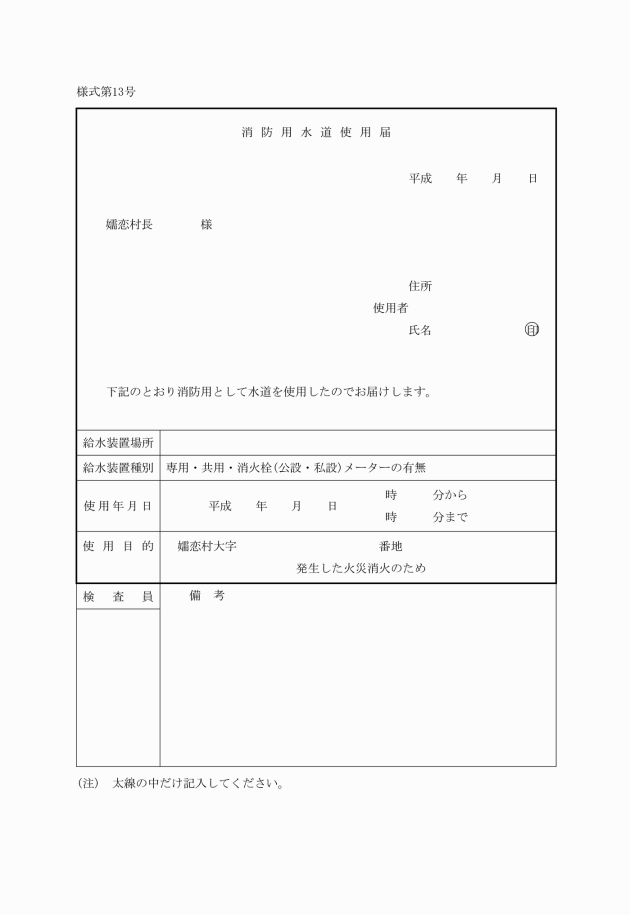

第27条 条例第18条の規定に基づく届出の様式は次のとおりとする。

(1) 水道使用中止届兼閉栓伝票 様式第8号

(2) 給水装置/(種別)/(用途)/変更届 様式第9号

(3) 私設消火栓使用届 様式第10号

(4) 水道使用者変更届 様式第11号

(5) 給水装置所有者変更届 様式第12号

(6) 消防用水道使用届 様式第13号

(私設消火栓の使用及び封印)

第28条 条例第19条第1項の規定により私設消火栓を使用する場合は、所有者はその使用を拒むことができない。

2 私設消火栓には、管理者が封印する。

第5章 料金

(1) 常住専用 住民の生活の用に供するもの及び第2号以下に属さないもの

(2) 季節専用 別荘地に所在し、用に供するもの

(3) 臨時用 臨時の売店、興業、工事現場その他これらに類する臨時の用に供するもの

(4) 私設消火栓 消防の用に供するもの

2 前項の区分により難いときは、管理者の認定による。

(量水器検針の通知)

第30条 量水器を検針したときは、その都度使用水量を水道の使用者又は管理人に通知する。

2 前項による量水器検針に立ち会わない理由によって、結果に対して異議を申し立てることはできない。

(使用水量の認定)

第31条 条例第28条の規定により管理者が使用水量を認定する場合は、前3か月又は前年同期における使用水量を基礎として算定し、これにより難い場合は、見積量による。

2 使用水量を前項により認定し、処理するときは、その旨を告知する。

(料金の計算)

第32条 水道料金(以下「料金」という。)は、条例第25条の定例日の翌日から当月の定例日までを1か月分として算定する。ただし、当分の間、2か月分ごとに算定するものとし、5月、7月、9月、11月、1月、3月にこれを行うものとする。

2 使用水量が1立方メートルに満たない端数は、料金計算のとき、これを次の月の使用水量に算入する。ただし、給水の停止又は廃止の場合においては、1立方メートルとして計算する。

調定期間 前月定例日から当月定例日まで

調定期日 翌月10日

納付期日 翌月末日

2 給水中止、廃止、栓種変更、私設消火栓の演習その他一時の使用に供されるものの料金は、前項にかかわらず随時徴収する。

(納付後料金の増減)

第34条 料金納付後、その額に増減が生じたときは、その差額を追徴し、又は還付する。ただし、次回徴収の料金で清算する。

第6章 貯水槽水道

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第35条 条例第41条2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する厚生労働省令(平成4年厚生労働省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講じること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期的に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

第7章 維持管理

(施設の開閉接触)

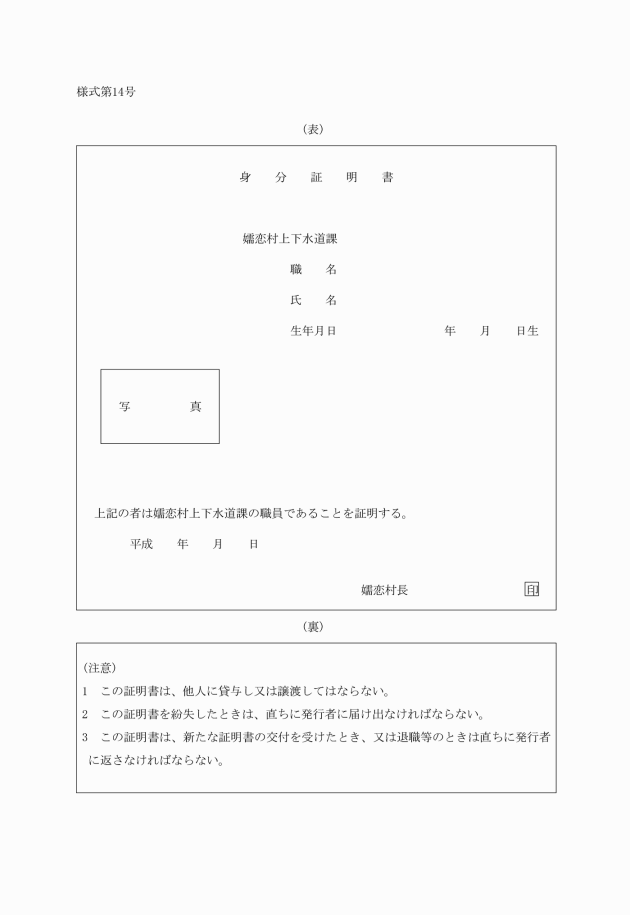

第36条 消火栓、制水弁、量水器、止水栓等宅地内外の水道施設は、上下水道課職員以外の者が開閉し、又は接触してはならない。ただし、管理者が認めた者については、この限りでない。

(職員の家屋敷立入り)

第37条 水道課職員は、給水装置の検査、量水器の検針その他給水管理調査のため、執務時間の範囲内において関係者の同意を得て、給水使用者の家屋敷内に立ち入ることができる。

2 水道施設の維持管理上必要があるときは、前項の規定にかかわらず、時間を繰り上げ又は繰り下げることができる。

3 日曜日、祭日においても前項に準ずることができる。

(その他必要事項)

第40条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

附則

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、嬬恋村水道事業給水条例施行規程(昭和48年嬬恋村水道課管理規程第16号)によりなされた手続その他の行為は、この規程によりなされたものとみなす。

附則(昭和62年規程第4号の3)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成元年規程第20号の1)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成10年規程第8号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成12年告示第17号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成15年告示第15号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成19年規程第1号)抄

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者については、次に掲げる規定は、なおその効力を有する。

(1) 略

(2) 第2条の規定による改正前の嬬恋村上水道給水条例施行規程第8条の規定

附則(令和2年告示第74号)

(施行期日)

この規程は、令和2年9月1日から施行する。

附則(令和5年告示第150号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年告示第24号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。